El Eje del Pacífico Roto: Cómo el Megapuerto de Chancay Desplaza a Chile y Redefine los Futuros del Comercio Global:Escenarios Proyectados: Del Ocaso de Valparaíso a la Nueva Ruta de la Seda Sudamericana

El Sonido del Futuro que Llega desde el Norte

Mientras en Chile el debate público sigue capturado por la urgencia inmediata, a 80 kilómetros al norte de Lima, un gigante de concreto y acero ha comenzado a operar, emitiendo una señal que reverbera en todo el Cono Sur. La inauguración oficial del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay no es solo la apertura de una nueva infraestructura; es el punto de inflexión de una reconfiguración geopolítica y económica que amenaza con romper el eje comercial del Pacífico tal como lo conocemos. Financiado mayoritariamente por capitales chinos (Cosco Shipping Ports), Chancay no aspira a ser un puerto más. Aspira a ser el puerto: la principal puerta de entrada y salida entre Sudamérica y Asia, un nodo central en la Nueva Ruta de la Seda.

La promesa es contundente: reducir los tiempos de tránsito a Asia de 35 a 25 días, inyectar 4.500 millones de dólares anuales al PIB peruano y crear miles de empleos. Para Chile, cuyas costas alguna vez fueron la escala obligada del comercio regional, el sonido que llega desde Chancay es el de un despertador que lleva años sonando sin que nadie lo apague.

La Divergencia de Proyectos Nacionales

El contraste es brutal y sintomático. Mientras Perú celebra una obra estratégica de visión a largo plazo, Chile permanece sumido en lo que la Liga Marítima ha calificado como una crónica indiferencia hacia su destino oceánico. La frase “Chile, de espaldas al mar”, repetida con frustración por expertos, resuena con más fuerza que nunca. Los proyectos clave para mantener la competitividad —la expansión del Puerto de San Antonio y la modernización de Valparaíso— llevan más de una década entrampados en una maraña de “permisología”, disputas ambientales y, sobre todo, la ausencia de una política de Estado que los entienda como un único y vital complejo portuario.

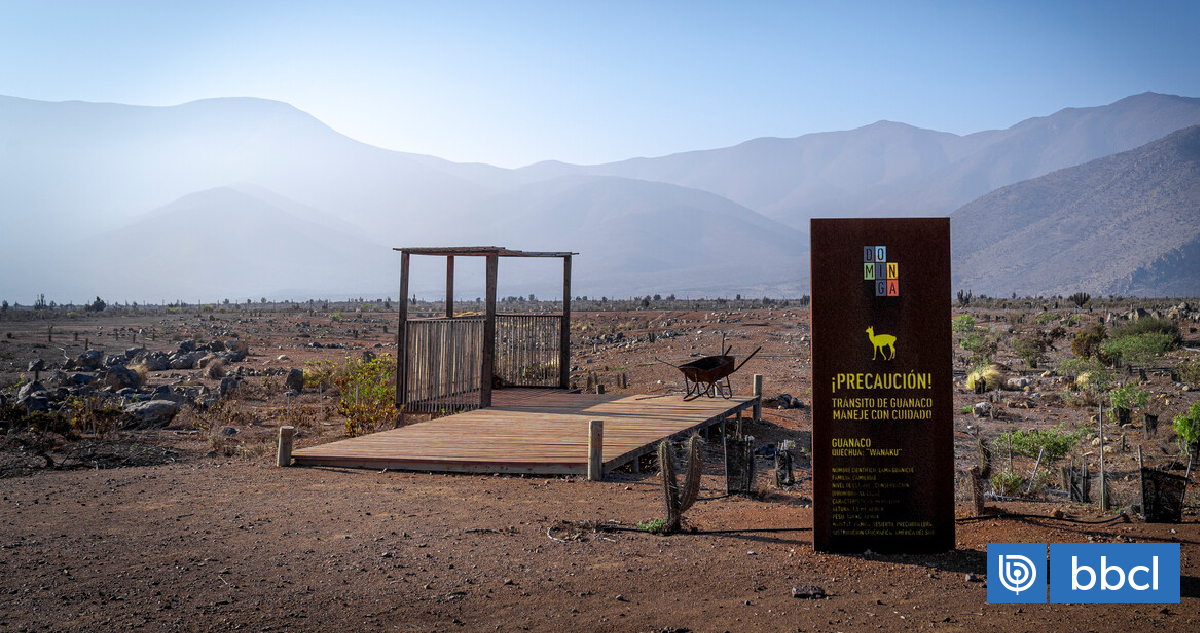

Esta parálisis no es un hecho aislado. Es el reflejo de una disyuntiva más profunda que recorre al país, como lo ilustra el interminable conflicto del proyecto Dominga: la incapacidad para conciliar inversión, desarrollo y sostenibilidad, que a menudo resulta en inacción. Perú, en cambio, ha avanzado con una pragmática agresividad, no solo en infraestructura, sino también en su modelo exportador. Las proyecciones que sitúan a Perú por encima de Chile como el mayor exportador de frutas de Sudamérica para 2025 no son una anécdota; son la carga que llenará los buques que zarparán de Chancay, creando un círculo virtuoso que Chile observa con creciente inquietud.

Escenario 1: El Ocaso del Eje Valparaíso-San Antonio

Si las tendencias actuales se mantienen, el futuro más probable es la consolidación de Chancay como el hub dominante del Pacífico Sur. La carga de los centros productivos de Brasil, los minerales de Bolivia y Argentina, e incluso los productos del norte chileno, encontrarán en el megapuerto peruano una ruta más rápida y eficiente hacia los mercados asiáticos. En este escenario, los puertos de la zona central de Chile corren el riesgo de ser degradados a “puertos de alimentación” (feeder ports), de carácter secundario y dependientes de la logística dictada desde Lima. Las consecuencias irían más allá de la pérdida de movimiento de contenedores: implicarían el declive de una parte importante de la industria logística nacional, la pérdida de empleos de calidad y, simbólicamente, la cesión de una palanca estratégica para el desarrollo del país.

Escenario 2: El Despertar Forzado y la Competencia Reactiva

Una alternativa es que el “shock de Chancay” actúe como un catalizador. Un evento de esta magnitud podría finalmente generar el consenso político necesario para declarar la modernización portuaria y la conectividad como una prioridad nacional impostergable. Este futuro implicaría acelerar la construcción de un macrocomplejo portuario Valparaíso-San Antonio, bajo una administración unificada, y revivir con urgencia los proyectos de corredores bioceánicos para conectar los puertos chilenos con los polos productivos del Atlántico.

En este escenario, Chile entraría en una competencia directa con Perú. A su favor juega una mayor estabilidad institucional y un mercado de capitales más profundo. En su contra, una cultura de desconfianza y una burocracia que ha demostrado ser un freno estructural. Sería una carrera contra el tiempo, donde Chile parte con una desventaja significativa y la incertidumbre de si su sistema político es capaz de responder con la agilidad que el desafío exige.

Escenario 3: Un Pacífico Fragmentado por la Geopolítica

Existe un tercer futuro, más complejo y riesgoso. La fuerte presencia de China en Chancay lo posiciona como un enclave estratégico en su rivalidad con Estados Unidos. Esto podría llevar a que Washington y sus aliados ejerzan presión sobre los países de la región para que diversifiquen sus rutas y no dependan de una infraestructura controlada por Pekín. El resultado no sería una competencia sana entre dos hubs, sino una fragmentación de las cadenas de suministro, con rutas duplicadas, incertidumbre para los inversionistas y mayores costos para todos. En este tablero de ajedrez global, Sudamérica podría pasar de ser un actor en busca de su mejor conexión al mundo a ser un peón en una disputa ajena, un desenlace que perjudicaría la eficiencia y competitividad de todo el continente.

El Futuro se Decide en Tierra, no Solo en el Mar

La inauguración de Chancay es una llamada de atención que trasciende los muelles. Expone la pérdida de liderazgo de Chile en otros frentes, como el litio y la agroindustria, donde la falta de una estrategia clara y la lentitud en la toma de decisiones le están pasando la cuenta. El nuevo eje del Pacífico no se definirá solo por la profundidad de los puertos o la eficiencia de las grúas, sino por la capacidad de las naciones para construir ecosistemas productivos, innovar y proyectar un futuro coherente.

El mapa del comercio sudamericano se está redibujando. La tendencia dominante indica un desplazamiento del centro de gravedad económico y logístico hacia el norte. Chile se enfrenta a una disyuntiva existencial: puede resignarse a un rol secundario, administrando la nostalgia de un liderazgo perdido, o puede acometer las profundas y dolorosas reformas estructurales que le permitan competir en este nuevo orden. El futuro del eje del Pacífico aún no está sellado, pero por primera vez en más de un siglo, el poder para definirlo parece estar en otras manos.

Fuentes

- Perú se posiciona como líder en exportación de frutas en 2025 (2025-06-29)

- Perú superará a Chile como el mayor exportador de frutas de Sudamérica en 2025 (2025-06-24)

- Chile deja de ser potencia mundial del litio (2025-06-05)

- Perú inaugura el megapuerto de Chancay: un hito para la economía (2025-06-05)

- Chile de espaldas al mar, una omisión que preocupa (2025-06-05)

- Chile, de espaldas al mar: una omisión que preocupa (2025-06-04)

- ¿Por qué Chile debe decir No a Dominga? (2025-05-31)

- Fortaleciendo lazos: Comercio agrícola entre Chile y Perú (2025-04-28)