La Guerra del Sabor: De la Coca-Cola al "Sueño Americano" en Lata, los Futuros del Nacionalismo Económico y la Soberanía del Paladar

El Sabor que Divide al Mundo

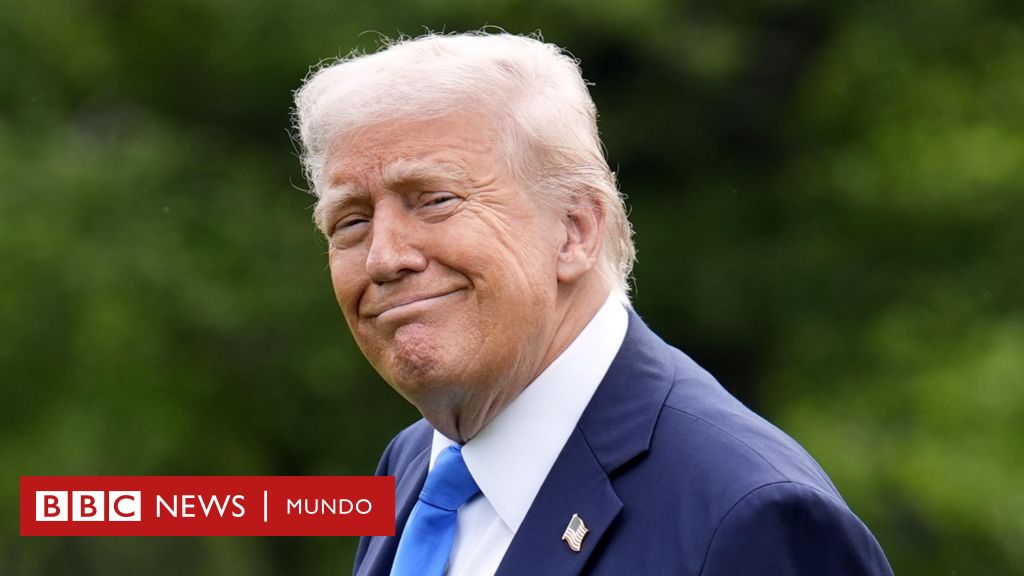

Lo que hasta hace poco era un debate para puristas y nostálgicos —la diferencia entre la Coca-Cola mexicana endulzada con caña y la estadounidense con jarabe de maíz de alta fructosa— ha escalado para convertirse en una potente señal de los tiempos. El reciente anuncio de la administración Trump, celebrando el regreso de Coca-Cola al azúcar de caña en su producción estadounidense, es mucho más que un ajuste en la fórmula de una bebida. Es la cristalización de una tendencia que venía gestándose: el “gusto-nacionalismo”, donde los ingredientes, las recetas y las marcas se convierten en instrumentos de una agenda política y en símbolos de una soberanía que ahora se disputa en el paladar.

Este evento no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de decisiones que, en apenas unos meses, han redefinido las reglas del comercio y la diplomacia, utilizando la economía como un arma contundente. Si el sabor de un refresco global puede ser alterado por decreto para servir a intereses nacionales, ¿qué otro estándar, producto o servicio globalizado está a salvo de ser rediseñado por la política?

De Hollywood a Brasilia: Crónica de un Proteccionismo Anunciado

Para comprender el futuro que se perfila, es necesario observar la trayectoria de los últimos 90 días. La ofensiva comenzó en el terreno cultural, con la imposición de un arancel del 100% a las películas extranjeras, una medida justificada bajo el argumento de proteger la narrativa y la industria estadounidense. Continuó con una demostración de fuerza económica que obligó a Canadá a recular en su impuesto a las tecnológicas, dejando claro que la lealtad de los aliados se mide también en su alineamiento con los intereses corporativos de EEUU.

El punto de inflexión, sin embargo, fue la imposición de un arancel punitivo del 50% a Brasil. A diferencia de disputas comerciales anteriores, la justificación fue abiertamente política: defender al aliado ideológico Jair Bolsonaro. El comercio dejó de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio de intervención directa en los asuntos internos de otra nación. La guerra comercial se transformó en una guerra de lealtades, donde los productos de un país entero son tomados como rehenes.

La decisión sobre Coca-Cola cierra este ciclo, llevando el conflicto del puerto y la aduana al supermercado. Al forzar un cambio de ingrediente que beneficia a los productores de caña de azúcar de Florida —estado de residencia de Trump— en detrimento del poderoso lobby del maíz del Medio Oeste, la medida no solo reconfigura cadenas de suministro, sino que utiliza un ícono del capitalismo global para enviar un mensaje de patriotismo económico hasta en el último rincón del consumo diario.

Escenario 1: La Balcanización del Consumo y el Fin del Producto Universal

A medio plazo, la consecuencia más probable de esta doctrina es la fragmentación o “balcanización” de las marcas globales. El ideal de un producto estandarizado, con la misma calidad y sabor en cualquier parte del mundo —pensemos en un Big Mac, un iPhone o una lata de Coca-Cola—, podría estar llegando a su fin. Si Estados Unidos impone sus ingredientes y narrativas, otras potencias y bloques económicos podrían responder con la misma moneda.

Podríamos ver un futuro donde Europa exija a las plataformas digitales una “versión GDPR” con algoritmos auditados, o donde China condicione la venta de automóviles extranjeros a que utilicen su software de navegación y entretenimiento. Brasil, en represalia, podría legislar para que las bebidas vendidas en su territorio utilicen exclusivamente azúcar local. Esto no sería una adaptación cultural voluntaria de las marcas, como lo son los menús localizados de McDonald"s, sino una fragmentación impuesta por barreras políticas y arancelarias. El consumidor universal, capaz de reconocer y confiar en una marca global sin importar las fronteras, se desvanecería, dando paso a un mosaico de consumidores con experiencias de marca radicalmente distintas y aisladas.

Escenario 2: El Menú Geopolítico: Cuando tu Café se Vuelve un Arma

El caso de Brasil inaugura un escenario donde los bienes de consumo se convierten en herramientas de política exterior de primer orden. La lógica es simple: se premia a los gobiernos amigos con acceso preferencial al mercado y se castiga a los adversarios —o a los neutrales— con aranceles y barreras. El “gusto” se vuelve un marcador de alineamiento geopolítico.

En este futuro, las empresas ya no solo deberán evaluar riesgos económicos o logísticos, sino también el “riesgo de lealtad”. ¿El país donde se produce nuestro café está en buenos términos con nuestro principal mercado? ¿El CEO de nuestra compañía ha hecho declaraciones que puedan ofender a un líder autoritario? Las cadenas de suministro se volverían más cortas, más regionales y, sobre todo, más ideológicas. Las alianzas comerciales se asemejarían a pactos de lealtad, donde importar un producto de una nación “rival” podría ser visto como un acto de deslealtad política. El comercio, lejos de ser el gran pacificador del siglo XX, se convertiría en un campo de batalla permanente.

Escenario 3: La Revancha de lo Local: ¿Una Oportunidad en la Crisis?

Sin embargo, toda acción genera una reacción. Un futuro alternativo, o quizás concurrente, es que la desconfianza hacia las marcas globales politizadas y la disrupción de las cadenas de suministro abran una ventana de oportunidad para los productores locales y regionales. Si la Coca-Cola estadounidense cambia de sabor por razones políticas, quizás los consumidores busquen la autenticidad en las sodas artesanales de su región. Si el café brasileño es castigado en el mercado norteamericano, quizás los productores se enfoquen en fortalecer un mercado latinoamericano con identidad propia.

Este escenario de “soberanía del paladar” podría fomentar una mayor resiliencia económica local y una revalorización de la diversidad cultural y gastronómica. El proteccionismo, aunque nacido de una lógica nacionalista, podría tener el efecto no deseado de catalizar la innovación y el emprendimiento a escala local. Sería el fin de la hegemonía del producto de masas global y el posible renacimiento de una economía más distribuida y con raíces culturales más profundas. El riesgo, por supuesto, es que esta re-localización venga acompañada de mayores precios y menor acceso para los consumidores.

Horizontes Inciertos: Entre la Fragmentación y la Resiliencia

Los próximos años revelarán cuál de estos escenarios, o qué combinación de ellos, terminará por dominar. La tendencia dominante apunta hacia una mayor fragmentación, donde el sueño de un mundo conectado por el comercio y el consumo se desvanece ante la reafirmación de las identidades nacionales. El mayor riesgo es una escalada de guerras comerciales que terminen por balcanizar no solo las marcas, sino la economía global en su conjunto, generando inestabilidad y conflicto.

No obstante, la oportunidad latente reside en la capacidad de las sociedades para transformar esta crisis en un catalizador de resiliencia. El fin del consumidor universal podría ser también el comienzo de un ciudadano más consciente de lo que consume, de dónde viene y qué historias —políticas, culturales y económicas— se esconden detrás de cada etiqueta. La guerra del sabor apenas comienza, y su resultado definirá no solo lo que comemos y bebemos, sino el propio contorno del orden mundial del siglo XXI.

Fuentes

- Coca-Cola podría reformular su bebida en EE.UU. tras presión presidencial (2025-07-17)

- Trump impulsa el regreso del azúcar de caña en Coca-Cola en EE.UU. (2025-07-17)

- Aranceles a Brasil amenazan el café, jugo de naranja y las carnes (2025-07-11)

- ¡Son traidores!: Oficialismo brasileño culpa al clan Bolsonaro por amenaza de Trump (2025-07-10)

- El “gran y hermoso proyecto de ley” del Presidente Trump (2025-07-05)

- Proyecto fiscal de Trump: ¿Quiénes son los mayores ganadores y perdedores? (2025-07-03)

- Canadá cede ante presión de Trump sobre impuestos tecnológicos (2025-06-30)

- Trump impone arancel del 100% a películas extranjeras: Impacto en Hollywood (2025-05-05)