La Cosecha Capilar: De la Peluquería al Desierto, los Futuros de la Resiliencia Hídrica y la Soberanía de los Residuos

Lo que hasta hace poco era barrido del suelo de las peluquerías y destinado a vertederos, hoy nutre los cultivos de limones en Taltal. Las esteras fabricadas con cabello humano y pelo de mascotas para retener la humedad en pleno desierto de Atacama no son una anécdota de ingenio, sino una señal emergente de una profunda transformación. Este fenómeno, impulsado por la Fundación Matter of Trust, representa un punto de partida para explorar los futuros posibles de Chile frente a una de sus crisis más estructurales: la desertificación irreversible. Más allá de la anécdota, emerge una pregunta fundamental: ¿cómo se gestionará la resiliencia en un territorio donde el agua escasea y los residuos adquieren un valor estratégico insospechado?

La respuesta a esta pregunta podría bifurcarse en dos grandes escenarios que ya coexisten en estado latente.

Escenario 1: El Archipiélago de la Resiliencia Comunitaria

En este futuro, la innovación no proviene de grandes centros de investigación, sino de la necesidad local y la creatividad distribuida. La iniciativa de Taltal se replica y diversifica a lo largo de las zonas áridas y semiáridas del país. Vemos comunidades en el Valle del Elqui desarrollando compostajes avanzados con los desechos de la industria del pisco, o caletas en la costa de Atacama perfeccionando sistemas de micro-condensación de la camanchaca con materiales reciclados. El Estado, superado por la velocidad y especificidad de los problemas, adopta un rol de facilitador, creando marcos regulatorios flexibles que permiten y certifican estas economías circulares radicales.

El poder se descentraliza. La soberanía ya no es solo sobre el territorio, sino sobre los flujos de materia y energía. Las comunidades que logran cerrar sus ciclos, transformando sus propios residuos en recursos (agua, fertilizantes, energía), ganan autonomía y resiliencia. Sin embargo, este archipiélago de soluciones no está exento de riesgos. La falta de una visión sistémica podría generar desigualdades entre territorios con más o menos "residuos valiosos" o mayor capital social. Además, la escalabilidad de estas soluciones es un factor de incertidumbre: ¿pueden sostener a ciudades enteras o solo a pequeños núcleos productivos?

Escenario 2: El Oasis Tecnocrático Centralizado

En contraposición, este escenario proyecta una respuesta de arriba hacia abajo, liderada por el Estado en alianza con la academia y grandes consorcios tecnológicos. El "Mapa de Agua de Niebla", desarrollado por la Universidad Católica, se convierte en la hoja de ruta para una red nacional de mega-atrapanieblas. Se construyen carreteras hídricas y plantas desaladoras financiadas con acuerdos internacionales, como los que se exploran con China para implementar el modelo de "ciudades esponja". La solución a la escasez es tecnológica, intensiva en capital y de gran escala.

En este futuro, la eficiencia y la predictibilidad son los valores dominantes. La gestión del agua se vuelve más segura para los grandes centros urbanos y la agroindustria, pero a un costo elevado. Las soluciones locales como las esteras de cabello son vistas como pintorescas pero insuficientes, y corren el riesgo de ser marginadas o absorbidas por lógicas industriales. La soberanía hídrica se consolida en manos del Estado y sus socios estratégicos, pero la dependencia tecnológica y financiera del exterior aumenta. Las comunidades locales pasan de ser agentes de su propia resiliencia a ser receptoras pasivas de soluciones diseñadas a kilómetros de distancia, lo que podría erosionar el conocimiento local y la cohesión social.

El Punto de Inflexión: Soberanía del Agua vs. Soberanía del Residuo

El futuro probablemente no será ni puramente comunitario ni enteramente tecnocrático, sino un campo de tensión entre ambos modelos. El punto de inflexión crítico será cómo se resuelva el conflicto entre la soberanía del agua (un recurso natural, históricamente gestionado por el Estado) y la emergente soberanía del residuo (un recurso "creado", gestionado inicialmente por la comunidad).

¿Qué ocurrirá cuando el cabello de las peluquerías de Santiago se convierta en un insumo tan estratégico para la agricultura del norte como las semillas o los fertilizantes? ¿Intentará el Estado regular su recolección y distribución? ¿Surgirán empresas que monopolicen este "nuevo recurso", desplazando a las fundaciones y cooperativas? La respuesta a estas preguntas definirá si ambos modelos pueden coexistir en una simbiosis productiva —donde el Mapa de Niebla guía la instalación de un sistema comunitario— o si el modelo centralizado terminará por imponer su lógica de escala y capital sobre las innovaciones locales.

La Geopolítica del Desecho: Cuando la Basura se Convierte en Tesoro

Esta tensión redefine el concepto de "recurso natural". En un Chile climáticamente alterado, un pasivo ambiental como un residuo orgánico se transforma en un activo geopolítico. La capacidad de un país para revalorizar sus propios desechos se convierte en un indicador de soberanía y seguridad nacional. Podríamos imaginar un futuro donde Chile no solo exporta cobre o vino, sino también biotecnología para la regeneración de suelos áridos basada en fibras orgánicas procesadas.

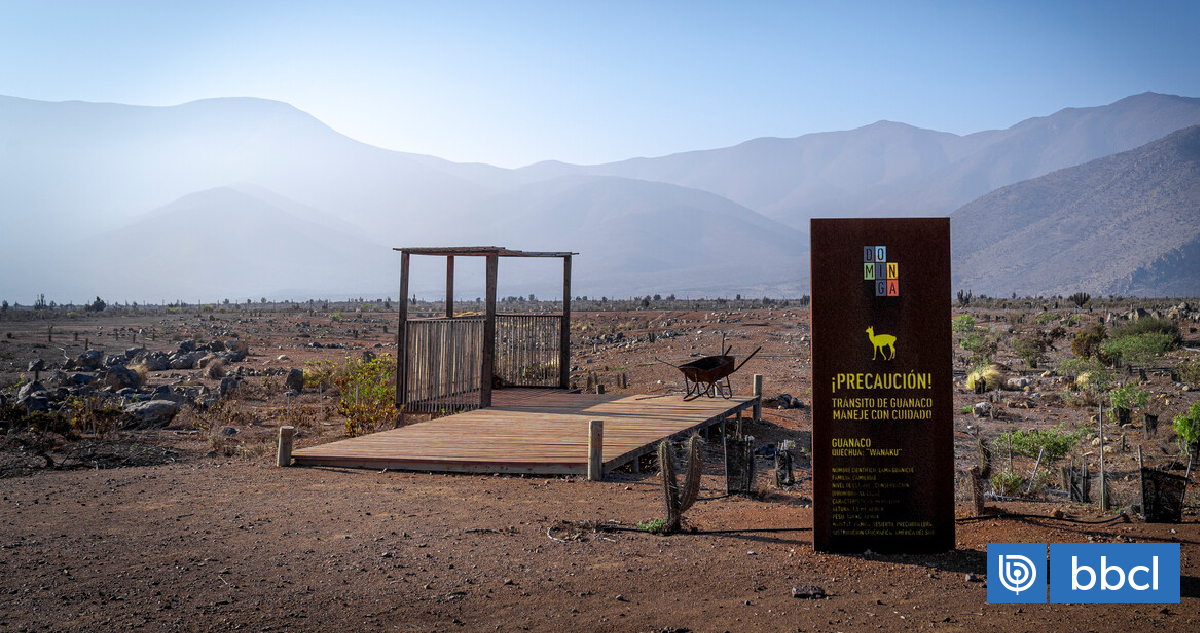

Este cambio de paradigma obliga a repensar el desarrollo. Proyectos como Dominga, anclados en una lógica extractiva del siglo XX, parecen cada vez más anacrónicos frente a un modelo que extrae valor de lo que ya se ha descartado. La verdadera riqueza ya no estaría solo bajo tierra, sino en los flujos de residuos de nuestras ciudades.

Síntesis: Los Futuros Híbridos y sus Riesgos

La tendencia dominante indica que la magnitud de la crisis hídrica forzará la adopción de soluciones híbridas. El mayor riesgo es una hibridación fallida, donde las grandes infraestructuras hídricas (el "hardware") se implementen sin el "software" social y comunitario que garantice su apropiación y justicia distributiva. Se podrían crear "oasis" de alta tecnología para la exportación mientras se desatienden las soluciones de bajo costo que dan autonomía a las pequeñas comunidades.

La oportunidad latente, por otro lado, reside en un modelo de gobernanza policéntrica. Un modelo donde el Estado no impone, sino que habilita, conecta y potencia el archipiélago de innovaciones locales con datos, financiamiento y ciencia. Un futuro donde las esteras de cabello y los mapas satelitales no compiten, sino que colaboran en un ecosistema de resiliencia más complejo, robusto y democrático.

La cosecha capilar en el desierto nos obliga a mirar más allá de la sequía. Nos enfrenta a una elección fundamental sobre el tipo de futuro que se desea construir sobre un territorio cada vez más árido. La respuesta no solo determinará si habrá agua en los valles, sino también dónde residirá el poder para gestionarla.

Fuentes

- Etcheberry salda deudas y busca cerrar polémica en Laguna Aculeo (2025-07-18)

- Chile y su encrucijada vitivinícola: Desafíos y oportunidades (2025-07-11)

- Humedales, ciudades esponja y colaboración Chile-China (2025-07-10)

- Innovación agrícola en Taltal: cabello humano y de mascotas para combatir la sequía (2025-07-05)

- Crean primer mapa de agua de niebla en Chile (2025-06-02)

- ¿Por qué Chile debe decir No a Dominga? (2025-05-31)