La Frecuencia de Moscú: Cómo el Desembarco de Russia Today en TV Abierta Desnudó las Grietas de la Soberanía Mediática Chilena

Hace más de dos meses, los televisores chilenos sintonizados en la frecuencia de Telecanal dejaron de emitir su programación habitual. En su lugar, apareció sin previo aviso la señal de Russia Today (RT), el medio financiado por el Kremlin. Lo que pudo ser una anécdota de la parrilla programática se convirtió rápidamente en el epicentro de un debate profundo que, decantado por el tiempo, revela las fisuras en la concepción de la soberanía mediática, la libertad de expresión y el rol de Chile en un tablero geopolítico cada vez más polarizado.

La Cronología de una Polémica Anunciada

El 18 de junio de 2025, la sorpresa inicial dio paso a la acción política. Diputados de la UDI oficiaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), solicitando una investigación sobre el acuerdo comercial entre Telecanal y RT, y alertando sobre el “uso político” del medio ruso, cuya difusión está restringida en la Unión Europea y en gigantes digitales como Facebook y YouTube. La embajada de Rusia en Santiago, por su parte, celebró la llegada del canal como un triunfo de la pluralidad informativa, ofreciendo una “perspectiva diferente sobre los acontecimientos mundiales”.

La respuesta del CNTV, emitida días después, marcó el primer nudo crítico del conflicto. El organismo, presidido por Mauricio Muñoz, defendió su incapacidad de ejercer censura previa, un pilar de la libertad de expresión en Chile. “No se censura contenido por su origen o fuente, sino que se evalúa su apego a la ley una vez transmitido”, declaró el Consejo. Sin embargo, reconoció que “la transmisión de contenidos provenientes de un gobierno en guerra, como es el caso de Rusia, puede abrir legítimos debates sobre el resguardo del pluralismo y la democracia”. En consecuencia, el CNTV inició una fiscalización, solicitó un informe detallado a Telecanal y ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para revisar el estado de la concesión.

El conflicto escaló cuando un actor de la propia industria entró en escena. El 1 de julio, Canal 13 presentó una denuncia formal ante el CNTV, acusando a Telecanal de ceder de facto su concesión a un actor estatal extranjero, lo que contravendría la normativa que rige el espectro radioeléctrico chileno. La disputa dejó de ser solo política y regulatoria para convertirse en una batalla comercial y de principios entre pares.

Las Múltiples Caras del Debate

Pasado el fragor inicial, las posturas se han solidificado, mostrando un complejo entramado de intereses y visiones:

- La Perspectiva Política y Geopolítica: Por un lado, sectores de la derecha manifestaron una preocupación explícita por la injerencia extranjera y la desinformación, en línea con la postura de aliados occidentales. Por otro, la defensa de RT, tanto desde la embajada rusa como de ciertos círculos en redes sociales, se articuló en torno al derecho a acceder a visiones no hegemónicas, criticando lo que consideran un monopolio informativo de Occidente. Este choque no es nuevo. Informes europeos, como los publicados por el periódico El País, detallan cómo Rusia ha utilizado sistemáticamente sus plataformas mediáticas para amplificar la polarización y explotar crisis políticas internas en la Unión Europea, presentando sus medios como una alternativa al “sistema”. El caso chileno parece seguir un guion similar.

- El Dilema Regulatorio: El CNTV se encuentra en una encrucijada. Su deber es proteger la libertad de expresión, un valor especialmente sensible en la historia de Chile. Pero también debe velar por el “correcto funcionamiento” de los servicios de televisión, un concepto que incluye el pluralismo. La investigación en curso sobre el contrato entre Telecanal y RT será clave para determinar si se trata de una mera compra de contenidos —una práctica habitual— o de una renuncia a la responsabilidad editorial por parte del concesionario chileno, lo que podría constituir una falta grave.

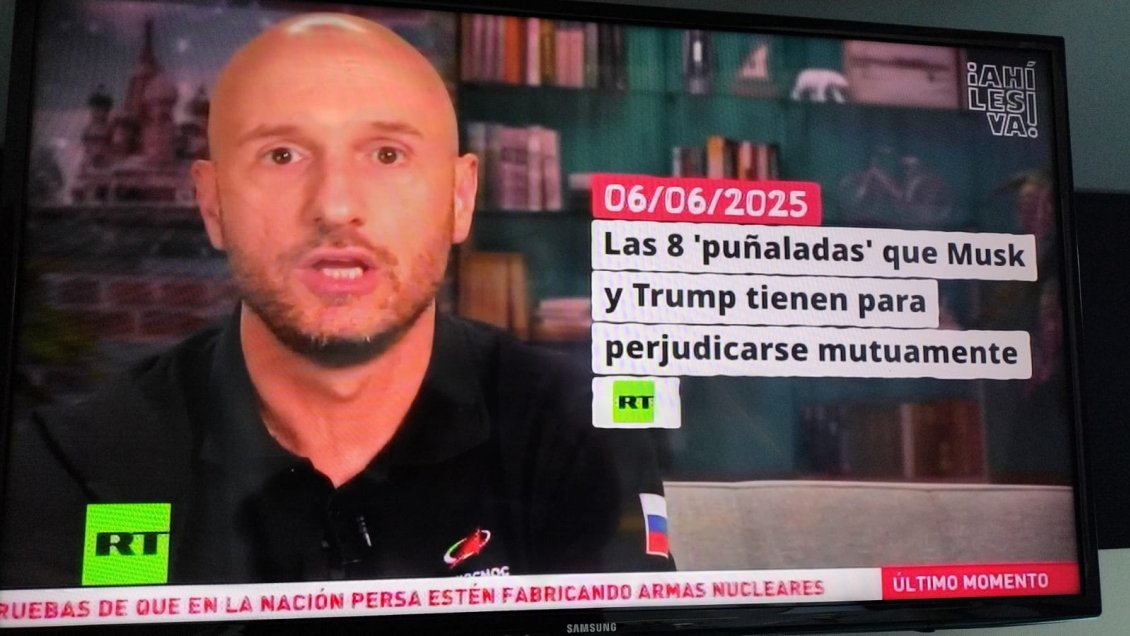

- La Respuesta de RT: La Sátira como Arma: Lejos de mantenerse al margen, RT abordó la controversia con una parodia emitida en su propia señal. Un presentador, vistiendo una camiseta del club Palestino, ironizó sobre el “tremendo revuelo” en Chile, llegando a usar una imagen manipulada de Augusto Pinochet para ridiculizar las acusaciones de “propaganda marxista”. Este acto de metacomunicación es en sí mismo una herramienta de poder blando: se posiciona como una voz irreverente y crítica frente a un supuesto establishment temeroso, mientras defiende su misión como un “proyecto de comunicación alternativa”.

Un Debate Abierto con Consecuencias Visibles

El desembarco de RT en Chile no es solo una noticia sobre medios; es un síntoma de varias realidades convergentes: la precariedad económica de algunos canales de televisión nacionales que los hace vulnerables a acuerdos de este tipo, la creciente sofisticación de las estrategias de influencia internacional y la polarización de una ciudadanía que desconfía de los medios tradicionales y busca activamente fuentes alternativas, sin necesariamente contar con las herramientas para discernir entre periodismo y propaganda.

El tema está lejos de estar cerrado. La investigación del CNTV sigue su curso y su resolución sentará un precedente sobre cómo Chile regula su soberanía mediática en el siglo XXI. Más allá del resultado legal, la “Frecuencia de Moscú” ha obligado al país a mirarse al espejo y a preguntarse qué información consume, quién la produce y con qué propósito. Ha instalado, quizás de forma incómoda pero necesaria, una conversación crítica sobre la fragilidad del ecosistema informativo y la responsabilidad de ciudadanos, reguladores y medios en la defensa de una democracia saludable.

Fuentes

- Rusia utiliza voto de desconfianza para polarizar la UE (2025-07-22)

- Rusia utiliza censura para polarizar a la UE (2025-07-21)

- La parodia de RT sobre su llegada a Chile: humor y crítica en la pantalla (2025-07-18)

- Canal 13 denuncia a Telecanal por ceder señal a Rusia (2025-07-01)

- CNTV Investiga a Telecanal por Vínculo con Canal Ruso RT (2025-06-21)

- CNTV defiende transmisión de señal rusa en Telecanal (2025-06-21)

- Controversia por emisión de RT en Chile: UDI cuestiona cambio en Telecanal (2025-06-18)