El Contrato de Acero Roto: Cómo el fin del puente Biobío proyecta los futuros de la memoria, el territorio y la promesa incumplida de Chile

El último tren

El último tren ha cruzado el viejo puente ferroviario sobre el río Biobío. Tras 134 años uniendo Concepción y San Pedro de la Paz, la estructura de acero, testigo de terremotos, crisis y transformaciones, se jubila. En su lugar, se levanta un viaducto moderno, de doble vía y alta velocidad. La narrativa oficial habla de progreso, eficiencia y futuro. Sin embargo, el fin de este puente es mucho más que una simple actualización de ingeniería; es un punto de inflexión que desnuda las tensiones subyacentes del desarrollo chileno y proyecta futuros divergentes para el país.

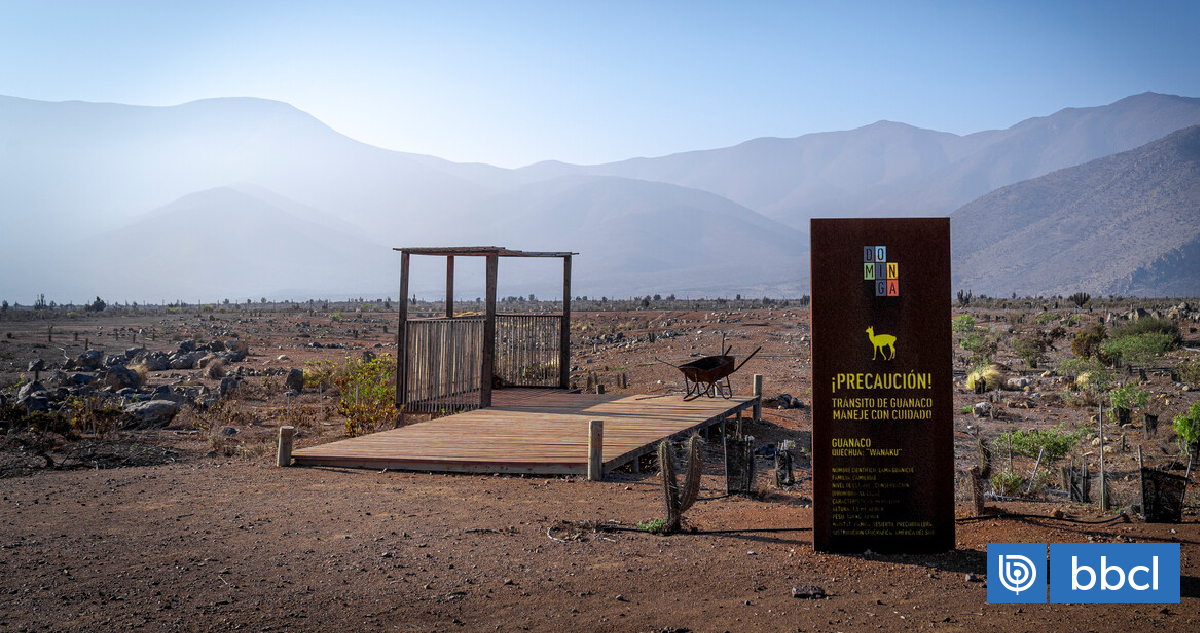

La infraestructura nunca es solo acero y hormigón. Es la materialización de un pacto social, una promesa de integración y una narrativa nacional. El viejo puente del Biobío pertenecía a una era en que el Estado, a través de los ferrocarriles, tejía una red que aspiraba a unificar un territorio vasto y desigual. Hoy, su retiro resuena con otras fracturas de esa promesa: los "edificios fantasmas" de Estación Central, cicatrices de una planificación urbana ausente; el eterno anhelo de un tren rápido a Valparaíso, símbolo de un "regionalismo de cartón"; y la encrucijada del proyecto Dominga, que enfrenta la lógica extractivista con la preservación de ecosistemas únicos. El colapso de estos símbolos del siglo XX no es un hecho aislado, sino la señal de un modelo que se agrieta.

Escenario 1: El futuro de la eficiencia centralizada

El nuevo puente del Biobío encarna una de las trayectorias más probables para Chile: un futuro de mega-proyectos de alta eficiencia, diseñados desde una lógica central y orientados a la optimización logística. En este escenario, el país se concibe como un corredor para el comercio global. La infraestructura se justifica por su capacidad para mover más carga, más rápido. La velocidad y la conectividad son los nuevos dogmas.

Si esta tendencia se consolida, podríamos ver un Chile articulado por corredores de alta tecnología que conectan puertos, aeropuertos y centros productivos con la capital, pero que pasan de largo por los territorios intermedios. Se priorizará la extensión del Metro en Santiago antes que un tren que integre a Valparaíso con la capital aeroportuaria del país. El riesgo es la consolidación de un archipiélago de enclaves modernizados flotando en un mar de regiones desconectadas, donde la infraestructura, en lugar de unir, profundiza la brecha entre un Chile globalizado y un Chile local que observa el progreso desde la ventana.

Escenario 2: El futuro de la fragmentación y el abandono

Una posibilidad alternativa, y no excluyente, es la de la desintegración territorial y la nostalgia como paisaje. ¿Qué pasará con la estructura del viejo puente? Su destino incierto es una metáfora del futuro de muchos territorios. Si se deja decaer, se convertirá en un monumento al abandono, un recuerdo melancólico de una promesa de conexión que ya no existe. Este escenario se alimenta de la desconfianza. Es el Chile de las comunidades que luchan contra proyectos que no sienten como propios, de los alcaldes que denuncian el centralismo y de los ciudadanos que ven cómo el patrimonio es borrado en nombre de una modernidad que no los incluye.

En este futuro, la respuesta no viene de grandes planes nacionales, sino de iniciativas locales que buscan reconstruir el sentido de pertenencia. La arquitectura que emerge en el sur, como la documentada en la monografía Refugio, es un ejemplo: una búsqueda de soluciones a escala humana, arraigadas en el paisaje y la materialidad local. Es una forma de construir que no impone, sino que dialoga. Este futuro es menos espectacular, pero quizás más resiliente, basado en la creación de "refugios" físicos y simbólicos frente a un modelo de desarrollo que se percibe como ajeno y depredador.

Hacia un nuevo contrato de acero y memoria

La disyuntiva no tiene por qué ser una elección binaria entre la mega-obra anónima y el localismo aislado. La tensión actual abre la oportunidad de forjar un nuevo contrato para la infraestructura del siglo XXI. Un pacto que entienda que la viabilidad de un proyecto no se mide solo en toneladas por hora o en ahorro de minutos, sino también en su capacidad para integrar la memoria, fortalecer la identidad y distribuir equitativamente las oportunidades.

El debate sobre el futuro del viejo puente del Biobío podría ser el laboratorio para este nuevo enfoque. ¿Debe ser demolido o puede ser reconvertido en un espacio público, un parque, un conector para ciclistas y peatones que preserve su valor simbólico? La historia de puentes como el de Brooklyn, sostenido no solo por cables de acero sino por la visión y el esfuerzo de figuras a menudo olvidadas, nos enseña que las grandes obras son, ante todo, relatos humanos.

El fin del servicio del viejo puente no marca el cierre de una historia, sino la apertura de un capítulo crítico. Chile debe decidir si sus futuras infraestructuras serán meros conductos para la economía o si se convertirán en los cimientos de un territorio más cohesionado, justo y consciente de su propia historia. La respuesta definirá el paisaje físico y social del país para las próximas generaciones.

Fuentes

- El sur como laboratorio de arquitectura contemporánea (2025-07-22)

- Tren a Valparaíso: regionalismo de cartón (2025-07-09)

- Adiós a un testigo de generaciones: el puente ferroviario sobre el Biobío cierra su historia (2025-07-04)

- El Puente de Brooklyn: más que un accidente, un legado olvidado (2025-07-01)

- Reparación del Puente Lo Saldes: Impacto en el Tránsito de Vitacura (2025-06-26)

- Qué hay detrás de los “edificios fantasmas” en Estación Central (2025-06-12)

- ¿Por qué Chile debe decir No a Dominga? (2025-05-31)