Chile se desconecta: Las fallas en servicios básicos ya no son crisis, son una condición normal

El Ritual del Invierno: CrĂłnica de una Falla Anunciada

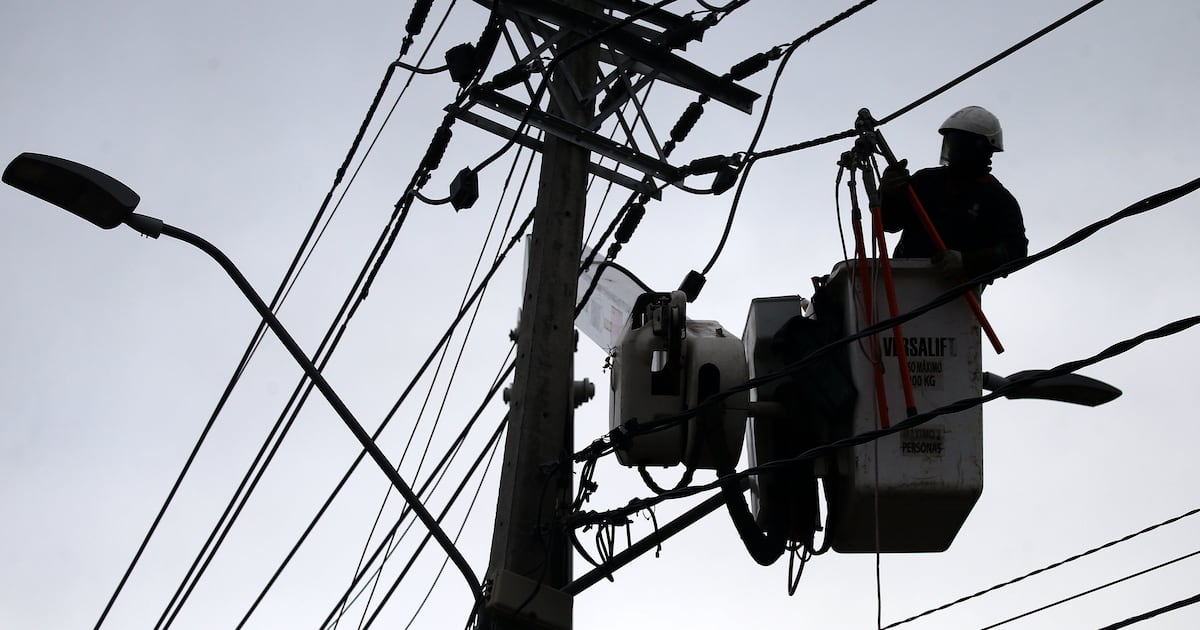

Dos meses después de los sistemas frontales que azotaron gran parte de Chile, la rutina parece haber vuelto. Sin embargo, lo que queda no es la normalidad, sino la normalización de la falla. En junio de 2025, el guion se repitió con una precisión casi ensayada. Ante los pronósticos de lluvia y viento, las empresas distribuidoras de electricidad, como Enel y CGE, anunciaron el 9 de junio planes de contingencia, prometiendo multiplicar sus cuadrillas hasta por siete. El Gobierno, a través de su vocera (s) Aisén Etcheverry, advirtió: “la lluvia y el viento no son casos fortuitos” y enfatizó la “obligación que tienen las empresas”.

La realidad, como en inviernos anteriores, fue otra. El 12 de junio, el Metro de Santiago reducĂa su velocidad, mientras más de 36.000 clientes en las regiones Metropolitana y de ValparaĂso se quedaban sin luz. Tres dĂas despuĂ©s, el 15 de junio, la cifra escalaba a más de 180.000 clientes sin suministro en el sur del paĂs, principalmente en BiobĂo y La AraucanĂa. El Subsecretario del Interior, VĂctor Ramos, declaraba: “no vamos a normalizar la interrupciĂłn de este suministro”.

Sin embargo, los datos sugieren que la normalizaciĂłn ya es un hecho. A fines de julio, otro sistema frontal dejĂł a casi 15.000 hogares sin electricidad en la RegiĂłn Metropolitana, y un corte de agua programado por Aguas Andinas afectĂł a cinco comunas durante 48 horas. La desconexiĂłn dejĂł de ser una emergencia para convertirse en una caracterĂstica estacional de la vida en Chile.

Más Allá del Temporal: Las Grietas Estructurales

Limitar el análisis a los cortes de luz por mal tiempo serĂa ignorar el panorama completo. La fragilidad es transversal y estructural. A fines de junio, el Ministerio de Obras PĂşblicas (MOP) confirmĂł el inicio de las reparaciones en el Puente Lo Saldes de Vitacura, cinco meses despuĂ©s de detectada la falla en su estructura. El viaducto, que data de los años 70, requerirá una reconstrucciĂłn completa en 2026, evidenciando el fin de la vida Ăştil de infraestructura clave sin planes de recambio oportunos.

En la RegiĂłn del BiobĂo, una historia similar: el 30 de junio se suspendiĂł por 15 dĂas el servicio del BiotrĂ©n para conectar las vĂas al nuevo puente ferroviario, una obra que reemplaza a la estructura original, construida en 1889. Mientras se celebra la modernizaciĂłn, el hecho subraya la dependencia de infraestructuras centenarias para la conectividad diaria de miles de personas.

La admisiĂłn más clara provino del propio sector elĂ©ctrico. Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas ElĂ©ctricas, reconociĂł en junio que, a pesar de las inversiones, “las condiciones estructurales que hacen vulnerable a la distribuciĂłn elĂ©ctrica frente a eventos climáticos extremos siguen presentes”. Esta declaraciĂłn traslada el problema desde la contingencia del clima a la base del modelo: la infraestructura no está diseñada para la resiliencia que el paĂs requiere.

El Costo de la DesconexiĂłn: CompensaciĂłn Lenta, Confianza Rota

¿Cuál es el costo real para los ciudadanos? Más allá de la comida perdida o los aparatos dañados, la consecuencia más profunda es la erosión de la confianza y una sensación de desamparo. Un caso paradigmático ilustra la velocidad de la justicia para el consumidor: el 8 de julio de 2025, el SERNAC y Enel iniciaron el proceso de compensación para los clientes afectados por los masivos cortes de luz de agosto de 2024.

Casi un año despuĂ©s de los hechos, más de 800.000 hogares comenzaron a recibir compensaciones que, en promedio, alcanzan los $36.000. Este monto, abonado a la boleta, llega tarde y se percibe como insuficiente para reparar la disrupciĂłn sufrida. El sistema ofrece una reparaciĂłn burocrática y diferida que no aborda la raĂz del problema ni restaura la confianza en que el servicio no volverá a fallar.

Un Debate Atrapado en el Tiempo

Los eventos de junio y julio no abrieron un nuevo debate; simplemente reactivaron el mismo que emerge con cada crisis. Las interrupciones en el Metro, ya sea por lluvia o por personas en la vĂa como ocurriĂł el 7 de julio en la LĂnea 1, se suman a un ecosistema de servicios que operan bajo una tensiĂłn constante, donde la normalidad es frágil.

La situaciĂłn actual plantea preguntas incĂłmodas que trascienden la gestiĂłn de la emergencia: ÂżEs el marco regulatorio actual un incentivo suficiente para que las empresas privadas realicen las inversiones a largo plazo que garanticen la resiliencia? ÂżO se ha priorizado la eficiencia econĂłmica y la rentabilidad por sobre la seguridad y continuidad del suministro?

El tema no está cerrado. Mientras las luces se encienden y el agua vuelve a correr, las grietas estructurales de la repĂşblica desconectada permanecen. La pregunta no es si volverá a ocurrir, sino cuándo, y si la respuesta del paĂs seguirá siendo el mismo ritual de promesas, fallas y resignaciĂłn.