La salud de un recluso reactiva las deudas de la transición:Más allá del prontuario y la enfermedad, el caso Hernández Norambuena obliga a Chile a confrontar sus definiciones pendientes sobre justicia, castigo y humanidad

El cuerpo como campo de batalla

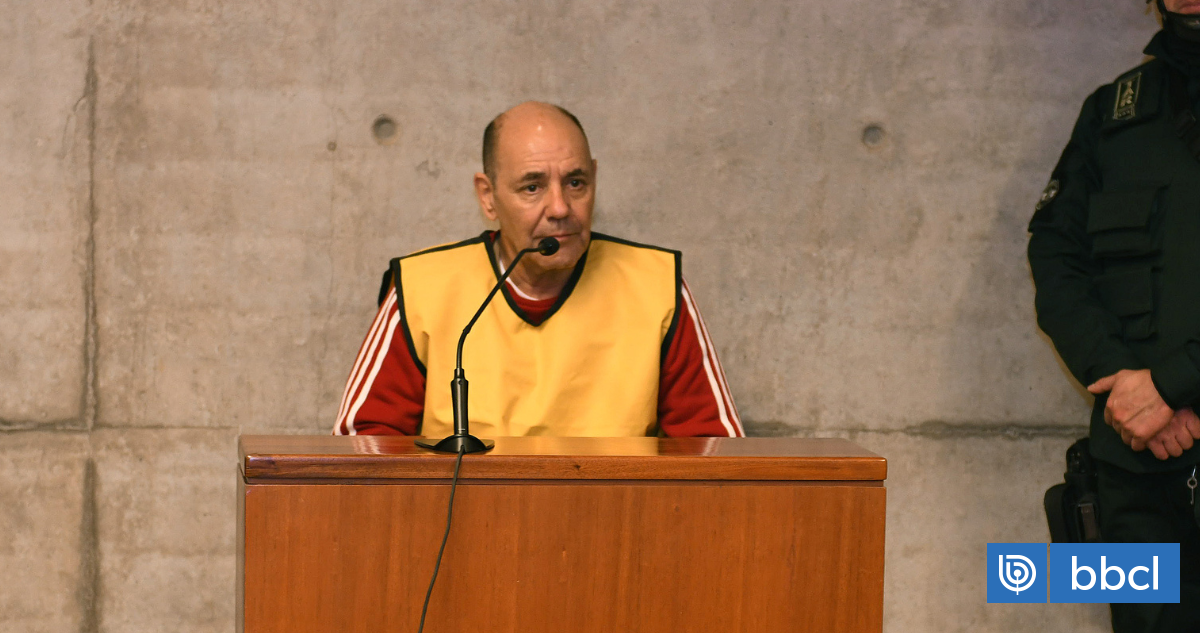

Han pasado más de dos meses desde que la familia de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “Comandante Ramiro”, encendiera las alarmas públicas sobre su delicado estado de salud. Lo que comenzó a fines de junio de 2025 como una denuncia por síntomas persistentes y un diagnóstico incierto en el Complejo Penitenciario de Rancagua, ha mutado en un complejo escenario que excede con creces la ficha clínica de un recluso. Hoy, agosto de 2025, el cuerpo enfermo de Hernández Norambuena se ha convertido en el epicentro de una colisión de principios que la transición chilena nunca terminó de saldar: el deber humanitario del Estado, la exigencia de justicia de las víctimas y la memoria fracturada sobre la violencia política.

La evolución fue rápida y predecible. Tras la preocupación familiar, vino el traslado al Hospital Penitenciario de Santiago Sur. Casi de inmediato, Gendarmería activó un protocolo de máxima seguridad, revelado a principios de julio. La orden fue explícita: custodia permanente por equipos de alto riesgo para “minimizar los riesgos de intento de fuga o rescate”. Este despliegue no es casual; evoca directamente el recuerdo de su espectacular fuga en helicóptero de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, un fantasma que sigue determinando las acciones del Estado.

Dos lógicas en pugna: Cuidado versus Castigo

El debate actual se articula sobre dos ejes que operan en planos distintos pero paralelos.

- El Eje Jurídico-Humanitario: Desde esta perspectiva, la discusión se centra en los derechos fundamentales de toda persona privada de libertad. Organizaciones de derechos humanos y la defensa de Hernández Norambuena argumentan que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar la vida y la salud de quienes están bajo su custodia. Se invoca el derecho internacional y la propia legislación chilena, que prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La familia ha acusado “poca fluidez” en la comunicación de Gendarmería y ha insistido en la necesidad de un diagnóstico y tratamiento adecuados, independientemente de la gravedad de los delitos por los que fue condenado: el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards del Río.

- El Eje de Seguridad y Justicia: En contraparte, Gendarmería y sectores políticos, principalmente de la derecha, sostienen que el Estado debe cumplir su rol de garante de las sentencias judiciales y la seguridad pública. Para este sector, Hernández Norambuena no es un recluso cualquiera. Es el símbolo de la violencia subversiva que desafió al Estado en los albores de la democracia. La memoria de sus víctimas exige el cumplimiento íntegro de su condena (dos penas de presidio perpetuo). Las medidas de seguridad extremas, argumentan, no son un capricho, sino una respuesta proporcional a su historial y a la connotación de sus crímenes. Aquí, la justicia se entiende como el cumplimiento irrestricto de la pena impuesta.

El eco de una historia no resuelta

Lo que hace que este caso resuene con tanta fuerza es que no ocurre en un vacío. Coincide con un momento en que Chile vuelve a mirar críticamente su pasado reciente. La discusión sobre la salud de Hernández Norambuena se entrelaza con otros debates sobre memoria y justicia que han madurado en las últimas semanas.

A fines de junio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recomendó formalmente levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los testimonios de la Comisión Valech. El objetivo: cruzar información para avanzar en el Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos, muchos de los cuales, se presume, pasaron por centros de tortura como la ex Colonia Dignidad. Esta iniciativa subraya que, para una parte importante de la sociedad, la justicia sigue siendo una deuda pendiente y la verdad, una herramienta indispensable para la reparación.

Casi simultáneamente, a principios de julio, se publicó la autobiografía inédita de Ana González, figura emblemática de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Su testimonio, “Compañera Ana González”, devuelve la humanidad a las víctimas del terrorismo de Estado, sacándolas de “las pancartas” para mostrarlas como “seres sencillos y simples”.

La disonancia es inevitable y profundamente reflexiva. Mientras la sociedad chilena acoge la voz de una víctima icónica que luchó incansablemente por la justicia contra los agentes del Estado, se ve obligada a debatir sobre los derechos de uno de los victimarios más simbólicos de la lucha armada contra ese mismo Estado y su posterior transición.

Un debate abierto

El estado de salud de Mauricio Hernández Norambuena sigue siendo incierto, pero el debate que ha provocado está más vivo que nunca. Su caso ha demostrado ser un catalizador que obliga a la sociedad chilena a confrontar preguntas incómodas: ¿Dónde termina el castigo y dónde empieza el ensañamiento? ¿Cómo equilibra un Estado democrático el derecho a la salud de un recluso con las demandas de justicia de sus víctimas y los imperativos de seguridad? ¿Es posible una narrativa de reconciliación cuando las interpretaciones sobre la violencia política siguen siendo irreconciliables?

La situación de Hernández Norambuena no es, por tanto, un tema cerrado. Es una nueva etapa en la larga y dolorosa conversación de Chile consigo mismo, una que evidencia que las definiciones sobre justicia, memoria y humanidad siguen siendo una construcción en disputa.