La polarización sobre los derechos humanos en la campaña presidencial: Plebiscito, archivos y verdades pendientes

El escenario político chileno se encuentra nuevamente atravesado por una controversia que no solo remueve heridas históricas, sino que exhibe un choque frontal entre visiones sobre cómo abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

El pasado 10 de noviembre, Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, anunció que, en caso de ser electo, impulsará un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere continuar con el pago de indemnizaciones a exonerados y falsos exonerados por violaciones a los derechos humanos. Esta propuesta, que busca “cerrar” un capítulo doloroso para el país, ha despertado una ola de críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

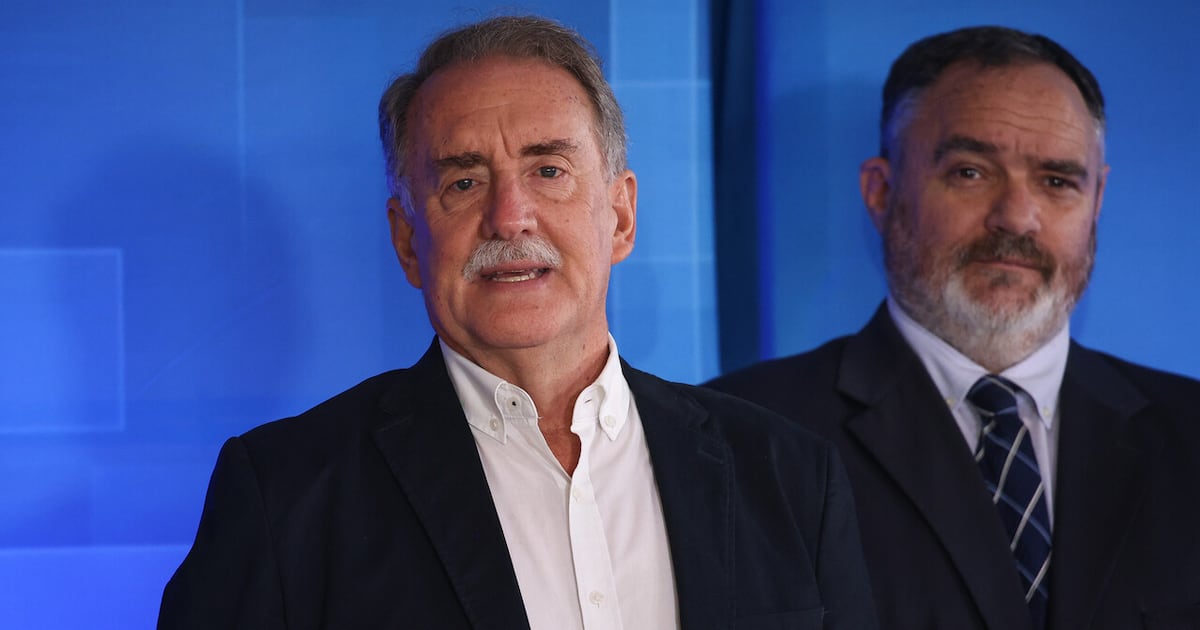

Eduardo Artés, representante del movimiento Partido Comunista Acción Proletaria y también candidato presidencial, calificó la iniciativa de Kaiser como “absurda” y una muestra de desconocimiento sobre la naturaleza de los derechos humanos. Para Artés, los derechos humanos no son un tema puntual que pueda someterse a consulta popular, sino un fundamento permanente de la convivencia social. Además, emplazó a las Fuerzas Armadas a abrir sus archivos de la dictadura para esclarecer la verdad, señalando que solo con esa transparencia se podría “cerrar el capítulo”.

“¿Cuándo van a abrir esos archivos? Ahí vamos a conocer la verdad. Ellos tienen todos los antecedentes. Entonces, Kaiser, si quiere cerrarlo, que los pida”, enfatizó Artés, marcando un claro desafío al candidato libertario.

Por su parte, Marco Enríquez-Ominami (MEO), candidato independiente, denunció que la elección presidencial está “manipulada” y valoró que la propuesta de Kaiser haya destapado “máscaras” entre los contendores. Para MEO, la dignidad no se plebiscita y recordó que el consenso social alcanzado tras la dictadura fue costoso y no puede ser borrado con un simple referéndum.

“Quienes saquearon, se robaron todo el país, hicieron los vejámenes más horribles, ahora quieren terminar el trabajo, dicen ‘aquí terminamos bien el trabajo’”, denunció, apuntando a una lectura crítica sobre el uso político que algunos sectores hacen del pasado reciente.

Desde la vereda de Kaiser, las críticas al Servicio Médico Legal y al Poder Judicial son parte central de su discurso. El candidato cuestiona la identificación de osamentas de detenidos desaparecidos y rechaza condenas basadas en lo que denomina “ficciones jurídicas”. Además, sostiene que no se puede condenar a miembros de pelotones de fusilamiento por cumplir órdenes.

Este enfoque ha generado alarma en sectores que consideran que la justicia por violaciones a los derechos humanos debe mantenerse firme y que la memoria histórica es un pilar irrenunciable para la democracia chilena.

El debate se intensificó en un contexto en que la ministra en visita Paola Plaza condenó a 20 años adicionales de cárcel al brigadier (r) Miguel Krassnoff Marchenko, exjefe de la Brigada Halcón de la DINA, por delitos cometidos en 1974 en Londres 38, uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos.

Este fallo judicial, lejos de cerrar un capítulo, ha sido interpretado por algunos como un avance en la justicia y por otros como un motivo para cuestionar los procesos y evidencias.

Las voces ciudadanas y sociales no han sido monolíticas. Mientras sectores conservadores y libertarios apoyan el plebiscito como una forma de “cerrar” temas pendientes y reducir “negociados” en torno a las indemnizaciones, organizaciones de derechos humanos, académicos y movimientos sociales insisten en que la verdad y la justicia no pueden ser objeto de consulta popular.

Asimismo, la demanda por la apertura de archivos militares ha cobrado fuerza como una condición indispensable para avanzar hacia una reconciliación auténtica y para que la sociedad pueda conocer plenamente la dimensión de las violaciones cometidas.

En el coliseo de las ideas, los candidatos se enfrentan con posturas irreconciliables: unos apuestan a la consulta popular como tabla de salvación política, otros exigen verdad y justicia como bases inamovibles, y un tercer sector denuncia manipulación y falta de rigor en el debate público.

Esta confrontación pone en evidencia no solo la persistente fractura en la memoria colectiva chilena, sino también la crisis institucional que algunos candidatos señalan en los tres poderes del Estado.

Artés sostiene que “el Poder Judicial no está pasando por una pequeña crisis, está dando cuenta de que todo lo institucional, el Judicial, el Legislativo y el Gobierno, es crisis tras crisis”. Su propuesta de refundar el sistema judicial, incluyendo la elección popular de jueces, refleja la profundidad de la desconfianza que existe en ciertos sectores.

Verdades y consecuencias:

- La propuesta de plebiscito para “cerrar” temas de derechos humanos no solo es inviable desde una perspectiva legal y ética, sino que también profundiza la polarización social y política.

- La apertura de archivos militares es un reclamo transversal que podría ser una vía para avanzar en verdad y reconciliación, aunque enfrenta resistencias institucionales.

- El debate presidencial ha expuesto las tensiones entre memoria, justicia y política, evidenciando que el pasado reciente sigue siendo un campo de batalla decisivo para el futuro de Chile.

- La ciudadanía queda como espectadora de un enfrentamiento donde se juega no solo la legitimidad de los candidatos, sino el sentido mismo de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En definitiva, el episodio revela que la historia chilena no se resuelve con plebiscitos ni con discursos simplistas, sino con un compromiso profundo con la verdad, la justicia y la memoria, elementos que siguen siendo motivo de disputa y desafío para el país.