Estados Unidos y Venezuela en el filo de la confrontación militar: una amenaza que reconfigura la tensión en el Caribe

Una amenaza que no se disuelve con el tiempo

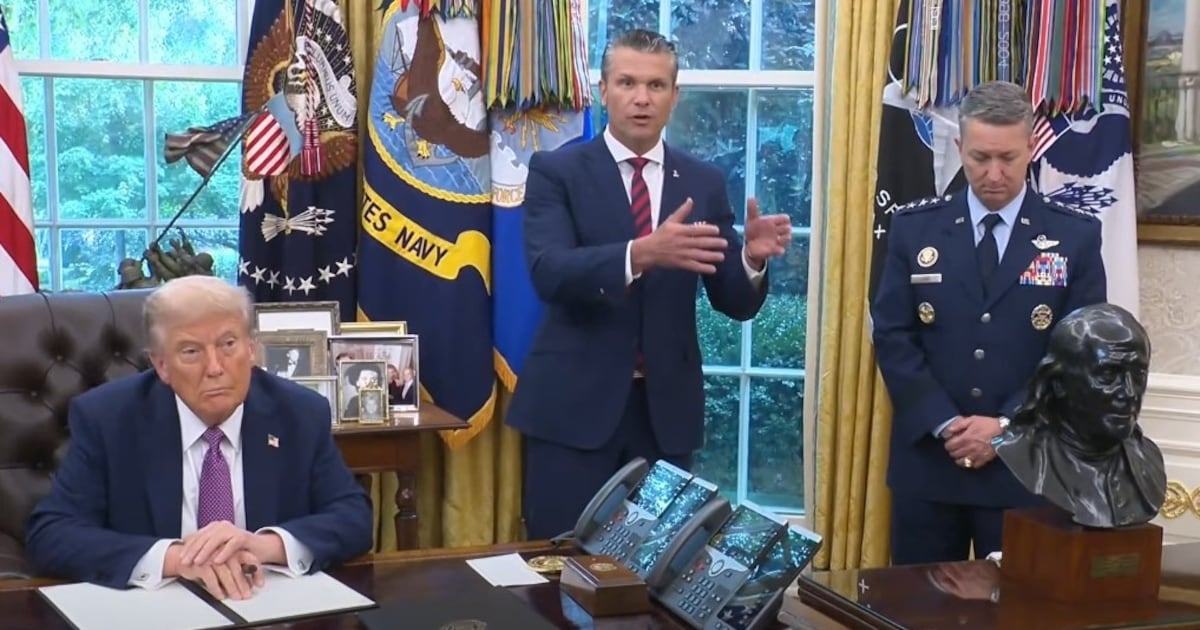

El 5 de septiembre de 2025, el entonces presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia directa: cualquier aeronave militar venezolana que ponga a Estados Unidos en una “posición peligrosa” será derribada. Esta declaración, realizada en el Despacho Oval tras firmar una orden ejecutiva que renombró el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, marcó un punto de inflexión en la ya tensa relación entre Washington y Caracas.

El anuncio siguió a denuncias del Pentágono sobre vuelos cercanos de cazas venezolanos a un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales del Caribe, considerados como “acciones altamente provocadoras”. En paralelo, se conoció que las Fuerzas Armadas de EE.UU. habían disparado contra una embarcación venezolana con presunto cargamento de drogas, en un episodio que terminó con la muerte de 11 personas vinculadas al Tren de Aragua, lo que Caracas calificó como “ejecuciones extrajudiciales”.

Perspectivas encontradas: un choque de narrativas

Desde Washington, la amenaza de Trump fue interpretada como una reafirmación de la supremacía militar estadounidense y una señal de “fuerza y victoria” en la región. “Sabemos cómo ganar, hemos estado ganando y ganaremos como nunca antes se había visto”, proclamó, enfatizando que el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra simbolizaba una nueva actitud más combativa.

Por su parte, el gobierno venezolano denunció estas acciones y declaraciones como parte de una escalada intervencionista que viola la soberanía nacional y exacerba un conflicto que podría tener consecuencias imprevisibles en la estabilidad regional. “Estos actos constituyen una agresión directa y una amenaza a la paz en América Latina”, manifestó un portavoz oficial.

En el hemisferio, diversos gobiernos y organismos internacionales expresaron preocupación por la creciente tensión. Algunos sectores políticos en América Latina advirtieron sobre el riesgo de un enfrentamiento armado que podría desestabilizar aún más una zona ya afectada por crisis económicas y sociales.

El renombramiento y su carga simbólica: ¿militarización o estrategia?

El cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, aunque en apariencia un asunto administrativo, fue leído como un signo de la política exterior estadounidense bajo la administración Trump. La decisión fue acompañada de un discurso que mezcló orgullo militar y una retórica de confrontación, en un contexto donde la guerra tradicional parecía desplazarse por nuevas formas de conflicto híbrido y geopolítico.

Analistas consultados señalan que esta medida busca enviar un mensaje tanto a aliados como a adversarios, consolidando una postura de fuerza que busca disuadir acciones que Washington considera hostiles, pero que también puede aumentar la percepción de amenaza y provocar reacciones en cadena.

Consecuencias visibles y lecciones aprendidas

A dos meses de las declaraciones y acciones de septiembre, la tensión en el Caribe no solo persiste, sino que se ha traducido en un aumento de la vigilancia militar y en un endurecimiento del discurso diplomático. La comunidad internacional ha llamado reiteradamente a la calma y al diálogo, aunque sin resultados concretos.

Este episodio expone la fragilidad de las relaciones interamericanas en un contexto de rivalidades y desconfianzas profundas. También pone en evidencia la complejidad de abordar conflictos que combinan elementos militares, políticos y criminales, como el narcotráfico y la seguridad regional.

Finalmente, la historia reciente muestra que las amenazas explícitas y las posturas intransigentes pueden generar un efecto contrario al esperado, alimentando ciclos de confrontación que afectan no solo a los países involucrados, sino a toda la región.

Fuentes:

- La Tercera, 2025-09-05

- Análisis de expertos en seguridad internacional y relaciones interamericanas

- Declaraciones oficiales de gobiernos y organismos regionales