Elecciones 2025 en Chile: Fragmentación, radicalización y un pulso por el futuro del país

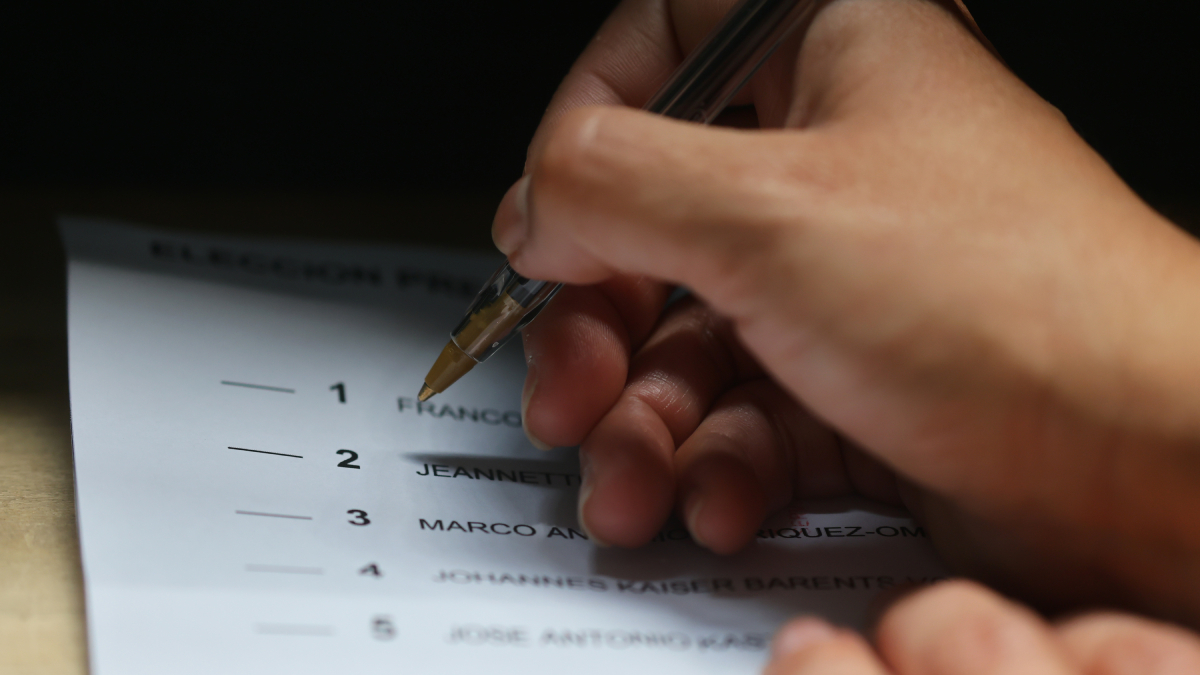

Chile vivió el 16 de noviembre de 2025 una jornada electoral que, más allá de la inmediatez del conteo de votos, revela un escenario político complejo y cargado de tensiones internas. Con casi 16 millones de personas habilitadas para votar en un sistema de voto obligatorio, se definieron la presidencia, diputados y senadores en siete regiones. Sin embargo, el resultado no solo depende de quién gane, sino de cómo se distribuyan las fuerzas y se articule la política en el futuro inmediato.

Una derecha fracturada en busca de identidad

La derecha chilena, históricamente un bloque cohesionado, se presenta en esta elección dividida en tres candidaturas principales: José Antonio Kast (Partido Republicano y Social Cristiano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos). Esta dispersión no es solo táctica, sino que refleja una disputa hegemónica sobre qué significa ser de derecha en Chile hoy.

Mientras Kast representa una derecha dura que apuesta por medidas firmes en seguridad y migración, incluyendo propuestas polémicas como el estado de sitio y el cierre de fronteras, Kaiser lleva la radicalización discursiva al extremo, proponiendo incluso indultos para criminales condenados y un cierre simbólico del capítulo 1973-1990. Por su parte, Matthei encarna una derecha más tradicional y moderada, que busca mantener un espacio centrista dentro del sector.

El impacto de la fragmentación y la radicalización

Stéphanie Alenda, académica de la Universidad Andrés Bello, señala que "la derecha chilena llega dividida a una elección que podría haber enfrentado unida desde una posición de fuerza". Esta división, combinada con la creciente fragmentación del sistema político desde la reforma electoral de 2015, ha dado lugar a un escenario donde la competencia interna es tan intensa como la batalla por el electorado general.

La radicalización discursiva, que premia la diferenciación y la autenticidad radical sobre la racionalidad programática, tensiona la política chilena, tradicionalmente marcada por la búsqueda de consensos. Esto se traduce en una campaña donde los discursos extremos activan respuestas centrífugas dentro de los propios bloques, dificultando la construcción de mayorías estables.

Perspectivas desde la centroizquierda y la sociedad civil

En contraste, la centroizquierda apoya la candidatura de Jeannette Jara (Unidad por Chile), quien ha mostrado fortaleza tras imponerse en las primarias, aunque enfrenta reservas internas debido a su militancia en el Partido Comunista. La ciudadanía, por su parte, observa con preocupación la fragmentación y la polarización, conscientes de que las tensiones internas podrían prolongar la inestabilidad política.

Consecuencias visibles y desafíos futuros

La elección del 16 de noviembre no solo definió quiénes ocuparán cargos en La Moneda y el Congreso, sino que puso en evidencia un país dividido en sus propias filas políticas. La derecha enfrenta el desafío de ordenar su pluralismo y transformar la fragmentación en cooperación estratégica para no desperdiciar una oportunidad histórica. La izquierda y la centroizquierda deberán capitalizar esta división, pero también prepararse para un escenario parlamentario complejo y posiblemente fragmentado.

El pulso electoral revela que ganar en Chile hoy es tan difícil por dentro como por fuera. La capacidad de los partidos para negociar, construir acuerdos y articular diversidad será clave para la gobernabilidad y para definir el rumbo del país en un contexto marcado por demandas sociales, inseguridad y desafíos económicos.

En definitiva, esta elección marca el inicio de un ciclo político donde la fragmentación y la radicalización configuran un tablero en el que la política chilena debe reinventarse o enfrentar la perpetuación de sus propias divisiones.

---

Fuentes: Cooperativa.cl, Diario Financiero, El País Chile, declaraciones académicas de Stéphanie Alenda (Universidad Andrés Bello).