La disputa por la paridad en el comando de Jeannette Jara: un reflejo de tensiones internas y expectativas sociales

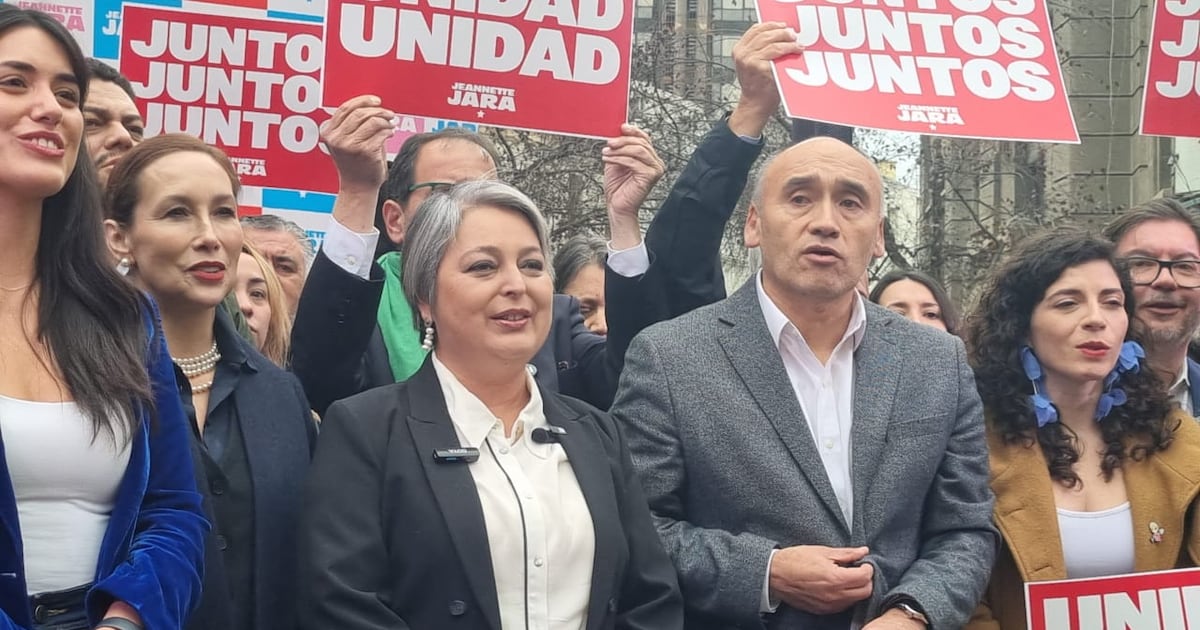

El escenario político chileno se sacudió hace meses cuando Jeannette Jara, candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, presentó su comando de campaña con una composición que despertó críticas inmediatas y persistentes.El 31 de julio de 2025, Jara anunció un equipo integrado por once hombres y solo cinco mujeres. Este desequilibrio no pasó inadvertido y encendió un debate que sigue vigente, más allá de la coyuntura electoral.

Desde la oposición, especialmente la Unión Demócrata Independiente (UDI), se alzó una voz crítica que no solo cuestionó la falta de paridad, sino que denunció una "preocupante incoherencia entre el discurso y la práctica" de Jara y su sector. Para el diputado Guillermo Ramírez y sus pares, la candidata "guardó en un cajón" uno de los principios más defendidos por su coalición: la igualdad de género.

Este reproche no se limitó a un señalamiento superficial. Los parlamentarios enfatizaron la contradicción entre la autodenominación del actual gobierno como el primer "feminista" y la realidad del comando, que refleja una distribución desigual del poder y la representación. La crítica apuntó también a la gestión previa de Jara en el Ministerio del Trabajo, donde, según la UDI, no se abordaron con la urgencia necesaria los problemas de empleo femenino, en un contexto marcado por un aumento significativo del desempleo entre mujeres.

Sin embargo, el análisis no es unívoco. Desde el oficialismo y sectores de la centroizquierda se han planteado matices que enriquecen la comprensión del conflicto. Algunos atribuyen la composición del comando a dificultades para incorporar a más mujeres debido a "negativas internas y dinámicas políticas complejas" que trascienden la voluntad individual de la candidata. Otros defienden que la selección respondió a criterios estratégicos y técnicos, priorizando experiencia y cohesión política.

Además, voces ciudadanas y académicas han señalado que el episodio refleja un problema estructural más profundo: la persistencia de brechas de género en la política chilena y la tensión entre los discursos progresistas y las prácticas efectivas en espacios de poder. La discrepancia entre retórica y acción, lejos de ser exclusiva de este caso, es un fenómeno que invita a una reflexión crítica sobre los mecanismos reales para avanzar hacia la paridad.

Desde una perspectiva regional, el impacto también es tangible. En regiones donde la representación femenina en política ha sido históricamente baja, la falta de paridad en un comando presidencial oficialista se interpreta como una señal contradictoria que podría influir en la percepción ciudadana y en la participación política futura.

En definitiva, este debate ha expuesto un choque de expectativas y realidades: por un lado, la urgencia social y política de avanzar en igualdad de género; por otro, las complejidades y resistencias internas que dificultan la materialización de esos ideales.

Tras meses de controversia, se pueden constatar algunas verdades irrefutables: la paridad de género sigue siendo un desafío pendiente en la política chilena, incluso dentro de sectores que se proclaman sus defensores más firmes. Además, la gestión de la imagen y la coherencia entre discurso y práctica son elementos críticos que pueden fortalecer o debilitar la legitimidad de cualquier actor político.

Este episodio deja en evidencia que las batallas por la igualdad no se ganan solo con declaraciones ni símbolos, sino con decisiones concretas y sostenidas en el tiempo. Y que, para el electorado y la sociedad en general, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace puede ser un factor decisivo para juzgar a sus representantes y definir el rumbo político del país.

Fuentes

El silencio de Jara

El silencio de Jara

2025-11-05