El impuesto del 1% a remesas de EE.UU.: un desafío para América Latina y sus migrantes

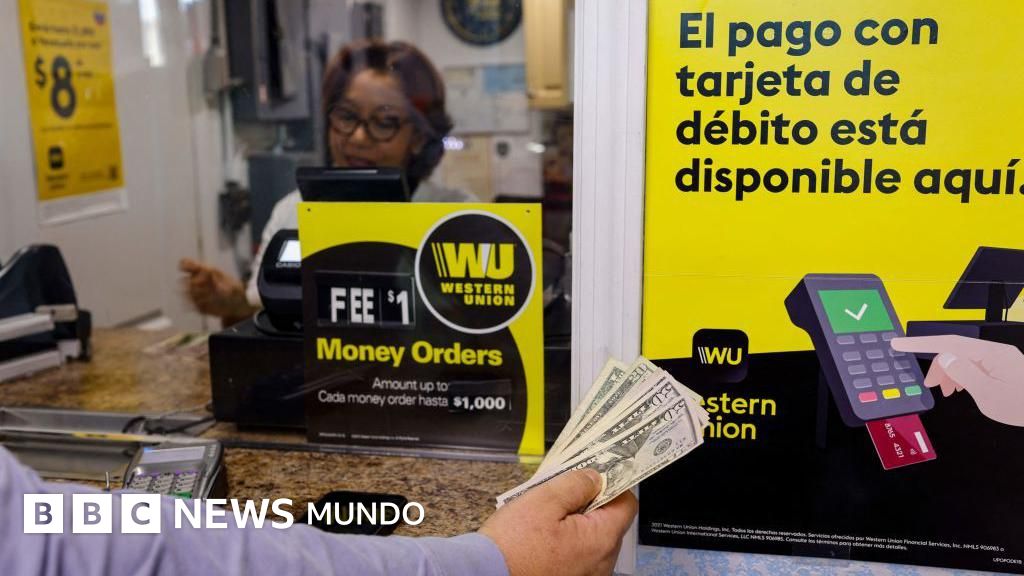

Desde enero de 2026, un nuevo impuesto del 1% sobre las remesas pagadas en efectivo desde Estados Unidos comenzará a regir, planteando un escenario complejo para millones de migrantes latinoamericanos y las economías de sus países de origen.

Este impuesto fue aprobado por el Congreso estadounidense tras varias negociaciones que redujeron la tasa inicial propuesta del 5% a un 1%, limitando su aplicación solo a pagos en efectivo.

Para entender el alcance de esta medida, es necesario observar el papel que juegan las remesas en América Latina. En países como El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, estas transferencias representan entre un 20% y casi un 28% del PIB, constituyendo un pilar fundamental para la economía familiar y nacional. En 2024, las remesas sumaron aproximadamente US$160.000 millones en la región, con México liderando en volumen absoluto, aunque con menor peso relativo en su PIB.

Perspectivas encontradas: entre la carga económica y la resiliencia migrante

Desde el punto de vista económico, expertos como Mario Campa, de la Universidad de Columbia, señalan que el impuesto no representa un riesgo macroeconómico directo para los países receptores, pero sí podría reducir levemente el flujo de recursos. "Lo que sí es que reduce un poco la cantidad de los envíos, un impacto que tendrá que absorber el remitente o el receptor", explica.

Sin embargo, para economistas como Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, la medida es una dificultad adicional para quienes ya enfrentan condiciones precarias: "Si de las remesas depende la vida de mi madre, porque compra medicamentos, y en vez de pagar US$15 voy a pagar US$16, pues por supuesto que los voy a pagar". Esta declaración refleja la determinación de los migrantes, que pese a la carga, priorizan sostener a sus familias.

En contraste, sectores políticos en EE.UU. han utilizado el impuesto como una señal dura contra la migración irregular. La medida forma parte de un paquete que incluye mayores recursos para agencias como ICE, enfocadas en detenciones y deportaciones. "Es un juego de señales para mostrarse duros contra los migrantes", opina Campa.

Impacto regional: disparidades y estrategias de evasión

La afectación no será homogénea. En Sudamérica, países como Colombia y Perú reciben menos del 5% de su PIB en remesas, por lo que el impacto será relativamente menor. En cambio, Centroamérica enfrenta un desafío mayor debido a su alta dependencia.

Además, la ley solo grava los envíos en efectivo, dejando fuera las transferencias electrónicas, que ya predominan en países como México, donde casi el 100% de las remesas se realizan por esta vía. Esto ha llevado a migrantes a buscar alternativas para evitar el impuesto, como usar cuentas de terceros, tarjetas prepago o incluso criptomonedas.

Consecuencias sociales y económicas: ¿un nuevo obstáculo para la movilidad y el desarrollo?

Más allá de la cifra del 1%, el impuesto es una piedra más en el camino de quienes migran en busca de mejores condiciones. Las remesas no solo sostienen a familias, sino que también permiten inversiones en educación, salud e infraestructura local.

La reducción en el flujo de dinero puede traducirse en menor consumo, afectando mercados locales y aumentando la vulnerabilidad social. A esto se suma el efecto indirecto de las políticas migratorias restrictivas en EE.UU., que han frenado la migración y aumentado las deportaciones, reduciendo la masa de migrantes activos que envían dinero.

Verdad y consecuencias

La evidencia muestra que, aunque el impuesto del 1% no desatará una crisis económica inmediata en América Latina, sí introduce un nuevo costo para migrantes y sus familias, quienes ya enfrentan múltiples adversidades.

Este impuesto es también una expresión política que busca reforzar narrativas restrictivas en EE.UU., mientras que en América Latina pone a prueba la resiliencia de comunidades que dependen de estos recursos para sobrevivir y desarrollarse.

Finalmente, la medida abre un espacio para repensar la relación entre migración, economía y políticas públicas, invitando a los países latinoamericanos a fortalecer sus sistemas financieros y sociales para amortiguar impactos y proteger a sus ciudadanos más vulnerables.

Fuentes

Nuevos aires en EE.UU. y América Latina

Nuevos aires en EE.UU. y América Latina

2025-11-08